Archive for the 'racconti brevi' Category

Un racconto breve di Paolo Secondini

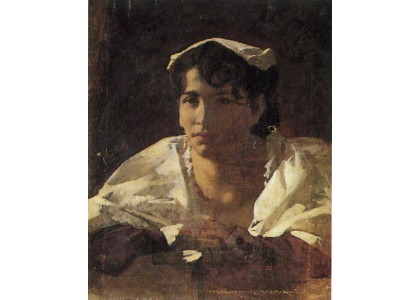

Amos Cassioli, Ciociara con fazzoletto in testa

Maddalena, quando io la conobbi, era una vecchia emaciata e ricurva, dalla pelle cascante, grinzosa. Indossava il costume tradizionale della sua terra: una lunga sottana nera e una camicia pieghettata e adorna di merletti. Intorno alle spalle portava un liso scialletto a piccole frange e, in testa, un bianco fazzoletto inamidato.

Percorreva spesso le impervie stradine di campagna, per recarsi nei vari casolari a togliere malocchi o guarire la gente da piccole afflizioni: mal di denti o dolori alla schiena.

Camminava lentamente, una mano poggiata a un bastone e l’altra sul fianco, come a sorreggere ulteriormente il suo corpo fiaccato dagli anni.

Quale fosse l’età della vecchia nessuno sapeva. Neanche lei, probabilmente, la ricordava: tanti lustri erano trascorsi da quando era stata bambina.

A quanti, incontrandola per via, la invitavano a salire sul carro o qualsiasi mezzo di locomozione, lei rispondeva che il Signore l’aveva fornita di gambe e che, pertanto, avrebbe camminato, senza mai lamentarsene, fino all’ultimo istante della sua vita. E spesso aggiungeva, con un lieve sorriso negli occhi e sulle labbra:

– Quando verrà il mio momento, morirò per strada. Avrò almeno percorso già un tratto per giungere in Paradiso.

Mia nonna mangiava le lumache. Erano una ghiottoneria, per lei. Andava a cercarle dopo i temporali estivi lungo i viali del giardino, fra le siepi di bosso e le metteva in un secchiello. Poi, dopo aver compiuto il rituale, che non mi va di ricordare, della preparazione, le cucinava e le gustava. Mio padre non voleva vederla a tavola con noi a mangiare le sue lumache. La cosa gli faceva senso.

Ricordo che mia madre gli diceva che la nonna s’ era preparata, a parte, qualcosa di diverso, solo per lei. E non ricordo per che cosa le lumache venissero spacciate. Solo una volta mio padre mangiò la foglia e capì. Si alzò da tavola disgustato e uscì di casa.

A me facevano pena, le lumache. Perché mi piacevano, con le loro antenne tremule, e la scia luminosa che si lasciavano appresso come un piccolo strascico. Mi piaceva il loro modo di andare: lento ma senza incertezze.

Ma adesso è passato un sacco di tempo e di lumache qui dove vivo non ce ne è neanche l’ombra.

Per la verità, di lumaca ne vedo ancora una, ma è tutta un’ altra storia. Ci convivo con una lumaca. Ci lavoro. Mi ci diverto. Ci faccio le ore piccole. Con una lumaca. Altrimenti sarei completamente solo. Delle volte mi capita di pensare che se non fosse per questa mia lumachina tonda e arricciolata, non saprei neppure più sorridere né… Si sente da sempre che gli animali offrono un’ alternativa alla solitudine, ma per lo più sono cani o gatti, a volte uccelli, che so, canarini, pappagallini…, di lumache da compagnia non se ne è mai sentito parlare. Eppure io ho la lumaca da compagnia.

E mi combina anche strani scherzi. Mi prende in giro. Mi dà una smossa. Ho provato ad ignorarla, lasciandomi andare alle più complete pigrizia ed indolenza, ho resistito in stato d’ abulia per uno, due giorni, poi, niente da fare. Ho smesso.

E’ stato per colpa sua se l’ altra settimana ho incontrato Emilia.

Le donne mi terrorizzano e dunque sto loro alla larga. Non intervengo mai in discorsi al femminile, non prendo mai parte a situazioni giocate sul femminile, non mi sbilancio mai. Sulle mie. Sto sulle mie. Questo spiega perché non ho una compagna, questo insieme al fatto che sono sempre stato piuttosto brutto, sapete, un brutto bambino (è una storia quella che raccontano che i bambini sono sempre tutti belli), poi un brutto ragazzo pieno di foruncoli, con due orecchie a sventola da far paura, infine un brutto giovane senza foruncoli, ma sempre con le orecchie a sventola ed una prematura calvizie, infine, adesso, un brutto uomo calvo e ingobbito. Insomma ci ho provato a farmi una compagna nel passato, ma ho preso dei gran rifiuti, delle buche, delle risate in faccia. Così ci ho dato su. Mica è stato facile: mi ci sono disperato sopra in un certo periodo, anzi, poi mi sono rassegnato e, alla fine, ho trovato la lumaca che adesso mi ha fatto conoscere Emilia.

Abbiamo riso Emilia ed io parlando delle cose che abbiamo in comune: è stato stupefacente scoprire che almeno un’ altra persona amava certi film, certa musica, certi scrittori come me, ma ancor di più è stato scoprire che Emilia scrive poesie così come anch’ io scrivo poesie. Ci siamo scambiati i nostri versi, ci siamo scambiati i nostri pareri, i nostri commenti, siamo stati svegli la notte a leggerci, ci siamo consigliati, ci siamo sostenuti: due poeti.

Emilia ed io siamo due poeti che mai nessuno pubblicherà, ma poeti siamo lo stesso. E conosciamo le note che cantiamo e adesso possiamo cantarle l’ uno all’ altra, non solo a noi stessi. E’ stata una soddisfazione incredibile.

Ho avuto dei gran bei momenti quest’ ultima settimana con Emilia. Solo che finirà presto, mi rendo conto.

Perché sta per arrivare il treno che porta Emilia a Bologna dove io vivo, da Modena dove vive lei: avendo scoperto che stiamo così vicino, lei ha pensato che fosse carino incontrarci. Che cosa potevo dirle? “No, è meglio di no.” Per la verità ho provato a tergiversare. Ho creato delle difficoltà, ma erano solo ripari di sabbia. E’ bastato un niente di vento per abbatterli. Così adesso me ne sto ingobbito nel cappotto grigio sulla pensilina del binario 3 ad aspettare che arrivi il diretto da Modena. Con su Emilia che mi guarderà e scoppierà a ridere. Magari no. In ogni caso non subito.

Una che scrive le poesie che scrive lei, ha per forza un bell’ animo sensibile. Magari continueremo anche a scambiarci le poesie… Ma ogni sogno mi sarà precluso. Perché quest’ ultimo mese qualche sogno piccolo, proprio piccino, mi è scappato di farlo: che nel tempo fra Emilia e me ci potesse nascere che so, una simpatia …

Ecco il treno. Arriva. Si ferma. Grande. Grosso. Lucente. Tira un’ aria che pela. Mi prenderò anche un accidente, se mi va fatta bene. Per che cosa poi? Per uno scherzo da prete della lumaca dell’ indirizzo di posta elettronica.

Incominciano a scendere i passeggeri. Lei, ha detto, indosserà un loden rosso. Scende una marea di loden, verdi, qualcuno grigio. Poi, ecco una fiammata dalla porta di una carrozza di seconda classe. E’ lei. Non può esser altri che lei. Io di loden rossi non ne vedo altri.

Vedo solo un armadio di donna che scende con agilità insospettata i due gradini della carrozza. Un armadio. Un viso tondo, occhi celesti, capelli castani, espressione apprensiva. Si guarda intorno. Incontra il mio sguardo interrogativo e, lo so, lo sento, sollevato. China il capo di lato, accenna un sorriso.

“ Claudio?” domanda incerta.

Sì, dico. Sì.

Allora sorride. “Oddio, che fifa, dice, avevo paura di trovarmi davanti un ragazzo giovane giovane che si sarebbe preso paura a vedermi… ”

Scoppiamo a ridere. L’ ansia se ne va. Siamo due poeti, in fondo. Dotati di tanta, ma proprio tanta sensibilità.

Da Snail

Sedici anni e già donna. Pronta per il matrimonio. Pronta perché i suoi le scegliessero il giovane adatto, quello che più si rendesse gradito alla famiglia portando doni e denaro in quantità adeguata. Che poi fosse adeguatamente giovane e simpatico e, perché no, gradevole d’ aspetto, non importava più di tanto. Che poi fosse innamorato di lei, era escluso. Non avrebbe potuto, perché nemmeno la conosceva.

Lei, d’ altra parte, non contava. Suo padre e sua madre e la famiglia decidevano quello che per lei era meglio. Era così perché da sempre era stato così. E lei, una sedicenne alta, slanciata, capelli lunghi, folti e delicatamente arricciati, occhi scuri profondi da perdercisi dentro come in un mare d’ ombra, era una brava figlia che, maggiore di sette fra sorelle e fratelli, aveva imparato presto i suoi doveri, poiché fin da bambina aveva avuto il compito di curare i piccoli di casa in quanto non era previsto dalle regole che la madre, perennemente incinta, perenne partoriente, facesse alcunché. Dava ordini. Prendeva il the con le altri madri e con loro si intratteneva pomeriggi interi, mentre i piccoli strillavano, andavano gattoni, litigavano. Toccava a lei, la maggiore, d’ aver cura di tutti. Padre incluso, quando era fuori di prigione. Andava a prendere l’ acqua, cucinava, faceva il bucato, accudiva fratelli e sorelle: erano i suoi doveri.

Non sapeva né leggere né scrivere.

Poi, apparentemente d’ improvviso, qualcosa le scattò nella mente e nel cuore. Fu quando si incominciò a parlare di farla sposare. Lei? Sposata? A chi? Le ragazze della sua età, lì nel campo, la invidiavano. Ma lei incominciò a pensare. A pensare che sarebbe diventata come sua madre. Sposata a qualcuno come suo padre.

Voleva bene a sua madre e a suo padre. Ma qualcosa non le tornava. Non le tornava l’ immagine di se stessa stesa su un letto a concepire figli, a partorire figli, sperando che le nascesse una femmina per prima perché così avrebbe avuto garantito l’ aiuto per tutta la vita.

Quale vita? Quella vita che non faceva per lei.

Ho conosciuto S. H. quando gli assistenti sociali, cui la ragazza s’ era rivolta, l’ accompagnarono a scuola. Aveva l’ età per frequentare i corsi EdA, e nell’ occasione mi fu spiegato che era letteralmente fuggita dai suoi, opponendo un netto rifiuto alle richieste famigliari. Era ospitata in una casa famiglia.

Voglio imparare a leggere e a scrivere

Voglio prendere il diploma delle medie

Voglio trovare da lavorare

Non mi voglio sposare, non così.

Era tosta. Mi apparve, in un mondo dove i più tendono a adeguarsi, a farsi andare bene anche quello che sentono non essere un bene per loro, come la classica eccezione che conferma la regola. Una che degli schemi non sapeva che farsene. Una che aveva deciso di dire un bel chiaro, rotondo no.

Si impegnò, sgobbò, fu supportata. Imparò a leggere e a scrivere in stampatello, poi in corsivo. Sua madre partorì il nono figlio. La mandò a chiamare. Lei sparì per dieci giorni. Mi dissi: “L’ ho perduta”. Ma tornò, più decisa che mai. Le chiesi: “ Come sta mamma?” “Bene” mi rispose e fu tutto.

Si incaponì che voleva tentare l’ esame di licenza. Lo superò. Tramite l’ assistenza sociale trovò un lavoro, in prova. Si dimostrò brava. Dopo il periodo di prova fu confermata. Era felice, quasi radiosa, l’ ultima volta che la vidi. Donnina forte, convinta di dover fare scelte diverse da quelle che le venivano proposte, anzi imposte, convinta che di dover decidere, lei, solo lei, per se stessa, senza paura di confrontarsi con la realtà, senza paura di misurarsi con gli altri e soprattutto senza paura di vincere.

E mi ha colpito in tutto questo essere diversa da quelle che come lei erano cresciute in quell’ ambiente di carrozzoni migranti di paese in paese, di panni stesi su lunghi fili sull’ orlo delle strade extra-periferiche di città sempre nuove, a volte poco ospitali, se non sospettose, quello che, a prima vista, poteva sembrare un controsenso, ma in realtà era solo un raggiunto perfetto equilibrio fra la negazione di un sistema di vita rifiutato e il rispetto profondo per le sue radici culturali mai dimenticate. Perché, quando, per esempio, le capitava di dover compilare un modulo, alla voce: nazionalità, lei sempre e comunque, lei la ragazza che da sola si era liberata, scriveva ROM. Convintamene. Serenamente. Con splendida coerenza.

Antologia del Premio Lingua Madre - Centro Studi e Documentazione Femminile di Torino

Educazione degli Adulti: corsi per adulti o comunque persone che abbiano compiuto il quindicesimo anno d’ età, finalizzati all’ alfabetizzazione all’ italiano e al conseguimento del diploma di licenza media, istituiti con Ordinanza Ministeriale nel 1997. Si rivolgono a italiani e stranieri e costituiscono uno strumento importante di integrazione socio – culturale.

Odd Nerdrum, Niemowlę, 1993

Me lo ricordo il Gabro, me lo ricordo bene. Fin da piccolo, quando faceva diventar matti tutti in casa, tanto era vivace, al punto che, una volta, quella buona creatura della madre, dopo essergli corsa dietro per tutta la casa, su e giù dalle scale, fuori e dentro dalle stanze, – e non ricordo che accidenti il Gabro avesse combinato -, riuscì, stravolta, a bloccarlo in bagno, nella cabina della doccia. Il Gabro non aveva più vie di fuga. Ricordo che la madre lo fece nero: roba da telefono azzurro. Solo che a quei tempi il telefono azzurro neanche si sapeva che cosa fosse e le sberle erano ancora considerate un sistema educativo di tutto rispetto.

Il Gabro non aveva un padre nel vero senso della parola: ovvero, un padre ce l’ aveva, ma una figura paterna, no. Suo padre era un medico di buona rilevanza che aveva maturato una sua personale filosofia del vivere, quella dell’ insoddisfazione perenne, riferita alla politica, alla scienza, al consumismo, al mondo intero in generale. Era insomma una brava persona che aveva perso, a un certo momento, ogni punto di sicuro ancoraggio, non che glielo avessero sottratto, se lo era fatto scivolare da sotto il sedere da solo e a rincorrerlo non ci pensava proprio. Non so quanto la mancanza della figura paterna abbia potuto incidere sulla vivacità incontrollata del Gabro bambino e, successivamente, sulla scarsa inclinazione allo studio del Gabro scolaro.

Ad ogni modo accadde che, terminata la scuola dell’ obbligo, il Gabro annunciò che voleva andare al classico: tutti rimasero a bocca aperta, visti i non esaltanti precedenti. Fu iscritto. Fece il classico, si diplomò con ottimi risultati e così nessuno si meravigliò quando disse di voler frequentare giurisprudenza e per di più in una città lontana dalla sua, dove l’ università era considerata prestigiosa.

Fu esattamente a questo punto che il Gabro entrò nella mia incasinatissima vita. Come unica parente residente nella città universitaria, mi fu affidato. Per anni andammo a fare la spesa insieme ogni sabato, e io ho lottato per anni, ogni sabato, con le unghie con i denti, per non fargli comprare le schifezze di minor costo che trovava esposte. Infatti il Gabro era profondamente consapevole del fatto che i suoi si sacrificavano per mantenerlo agli studi e cercava di limitare le spese. A me pareva di sognare, a me, madre di un figlio che, all’ epoca, era uno che pensava che, se studiava, faceva un piacere alla sottoscritta e così tutto gli era dovuto, perché era lui quello che si sacrificava.

Stare con il Gabro era come volare in arie leggere, essere sospesi su prati in fiore.

Non che fosse perfetto. Aveva in sé una calma pacificante e controllata che lo portava a una esasperata lentezza. Se si doveva andare da qualche parte, lui non era mai pronto. Era ancora in bagno. Si era chiuso fuori dalla camera, non trovava i calzini. La sua calma, che il più delle volte risultava un anti stress naturale, creava, in questi casi, irritazione, frenesia, caos. E ritardi inenarrabili.

Passarono gli anni universitari e tutto filò liscio. Si laureò con il massimo dei voti. Celebrammo il giorno della laurea andando a pranzo fuori, in un ristorante con alcuni suoi amici.

Gli amici. Il Gabro aveva amici. E amiche. Non aveva una ragazza. Non ci pioveva: aveva delle congrue difficoltà a trovare l’ anima gemella. Già al terzo anno d’ università la cosa incominciò a preoccuparlo, ma non troppo, mi diceva. Con il passare del tempo invece, restando immutata la situazione, si preoccupò sul serio. Era strano, perché era un bel ragazzo, con un bel fisico. Era un ragazzo intelligente, un piacevole interlocutore. Non si capiva proprio. Credo che dipendesse dal fatto che cercava non una ragazza, ma la ragazza. La sua ragazza. Quella nata e destinata a lui. La sua metà. E loro, le ragazze, lo sentivano, che non erano quelle giuste, che non erano tagliate per quell’ impegno e se la davano a gambe.

Poi, come Dio volle, la incontrò. Dorata come il sole di giugno. Occhi come il cielo di primavera quando non tira vento.

La riconobbe subito. E lei riconobbe lui. Si sposarono. Che poi lei avesse quella sua malattia che la faceva girare con l’ insulina in borsa, al Gabro proprio non importava.

Ora aspettano – aspettiamo tutti – Caterina. Non che sia stata una passeggiata: Caterina è stata cercata, si son fatti voti e accesi ceri, per lei. Infine, sì. Eccola nel grembo della madre, un 5 centimetri di creatura, viva.

Non ci saranno accertamenti particolari. Non ci sarà miocentesi che attesti quanto è probabile che Caterina sia sana e normale oppure no. Non sono necessari, dice il Gabro, perché è attesa, comunque lei sia. E’ un dono. E la sua sposa annuisce: un dono.

Era sempre stata solo una donnetta, piccola di statura, stinta nei colori. Aveva belle mani, sì. Begli occhi castano dorati, sì. Niente altro. Una voce tirata come la pelle sugli zigomi. Un modo di fare distaccato e freddo, all’ apparenza. Quasi tagliente. Dentro le cantava un mondo immenso fatto di luce. Di colori. Di profumi. Di lontananze da penetrare e percorrere poi con il fiato corto per l’ emozione della scoperta.

Guardava le nuvole e dai contorni traeva cavalli al galoppo, uccelli del paradiso.

Faceva ogni giorno la stessa strada, da casa all’ ufficio, a passo veloce. Non si fermava mai a guardare una vetrina. Le persone le passavano accanto, la sfioravano, nessuno la notava. Nessuno la vedeva. Era corretta al lavoro, precisa, puntuale, coscienziosa: una segretaria perfetta.

La sua casa era pulita, ordinata, fragrante e lei amava il breve spazio che le due stanze le offrivano. Lì incasellava i suoi giorni, coltivava il suo essere così come era, in attesa che il bozzolo si aprisse.

All’ improvviso fu vecchia. Immensamente stanca. Ancora il mondo immenso dentro di lei mandava barbagli di luce.

Aveva passato la vita sperando che un giorno una porta si aprisse, una porta da oltrepassare per fare il salto di là, attraverso la vetrata che separava il quotidiano dal meraviglioso.

Seppe, una mattina di primavera, che se lei non avesse teso la mano a cercarla, quella porta non si sarebbe mai aperta, non si sarebbe mai svelata.

Seppe che sperare non basta. E ormai il tempo era poco.

Stanca com’ era, mise un po’ di cose in una borsa, senza riempirla perché non fosse troppo pesante, e uscì di casa. Se ne andò dalla sue due stanze e prese una strada che non sapeva dove l’ avrebbe portata.

Una strada che si perdeva all’ orizzonte. Per non sprecare altro tempo.

——

Si chiamava Emma Rainer. Da lei ricevetti una cartolina tre anni dopo la sua scomparsa, di cui nessuno pareva essersi accorto. A me era capitato di incontrarla davanti alle cassette della posta: abitavo nella stessa palazzina. Non so perché io l’ avessi “vista” e le avessi sorriso. Ci eravamo dette poche parole. Era bastato perché da allora ci salutassimo, ci scambiassimo frasi convenzionali sul tempo, niente di più. Non un’ amicizia. Ma neppure una conoscenza superficiale. C’ era qualcosa fra me e Emma, una vibrazione come d’ antenne, che ci permetteva una comunicazione al di là delle parole.

Mi scrisse una cartolina: Oltre la vetrata, mia cara… e poi la firma.

C’ era un albero, uno solo, vecchio e contorto, con radici possenti come nervi enormi sporgenti dalla pelle della terra. Immerso nel sole.

Niente altro. O forse tutto.

Sto diventando pazza. Certo, lo so: sono pazza. Non importa. A chi importa la follia, di questi tempi, quando si tirano sassi dai cavalcavia per gioco o per scommessa? Ci sarà il tempo in cui al posto dei sassi si tireranno feti morbidi, affidando ad un unico gesto i rigurgiti malsani di un’ età in decomposizione. E allora? Che sarà mai la mia follia personale?

Una malattia che fa liquefare i meandri tortuosi del cervello, ancorando il ragionare alle sponde del non so più chi sono, perché l’ ho fatto, non ne potevo più? Uno stato della mente, quando i giorni si sgranano troppo lenti e il peso delle ore sfinisce? Uno stato della mente, appunto. Ma dove sta andando la mia mente? Dove vanno i pensieri? Sono stanca di correr loro dietro, fermenti di un cervello in agonia. Infinitamente stanca di pensare. Non riesco a collegare le parole, le idee arrivano come creste d’ onde schiumanti e si frangono contro le rocce dei giorni. E’ il quotidiano a farla da padrone, meglio, il ricordo del galoppante quotidiano che é stato, - fu -, il passato remoto. Erano altri tempi ed io ero un’ altra persona. Perché non sono impazzita in quel mio passato? Forse ho incominciato, senza accorgermene. E tu, te ne sei accorto? Perché non me l’ hai detto? Non avresti cambiato le cose, ma potevi almeno avvertirmi: é giusto che uno sappia che sta diventando pazzo. Oppure sei stato tu a farmi cadere nella follia? Dimmi, é questo? Per questo hai taciuto? Forse quello era l’ obiettivo che ti proponevi?

No. Non sei stato tu. Io sola ho messo mano alla cosa: non ho dovuto lavorarvi molto, é stato facile, non ha richiesto fatica né perizia. Nemmeno consapevolezza. Se me ne fossi resa conto, avrei cercato di fermare l’ avanzare della follia? Non credo. Anzi, ne sono certa.

E’ dolce la mia follia, ha il sapore dell’ infanzia balbettante, il colore delle foglie appena spuntate in primavera, l’ odore del muschio sui tronchi dei pini, ti lascia la bocca fresca come dopo aver affondato i denti in una manata di neve appena caduta, ti riempie la mente, gli occhi, il cuore. La mia follia mi é cara. Dolce é di notte quando scende dentro di me come l’ alito di un amante, dolce é alla luce del giorno quando mi stringe e mi difende dai ricordi del passato. Proprio non ne potevo più di reggere il fardello che il mulo porta salendo su per il fianco del monte, a occhi bassi. Ora non sono più mulo, sono aquila che domina il cielo in libertà, sono un fringuello canterino mai stanco di volare.

Solo questi legacci mi infastidiscono, tirano e stringono e tendono il corpo. Mi torturano? Mi uccidono? Chi lo dice? Questi visi severi? Sono solo il passato. Finito. Terminato. Dicono che basti una scarica, elettrica naturalmente. E loro spariranno.

Occhi stretti, chiusi stretti. Nessuna luce passa, c’ è buio, fitto e impenetrabile. Io sono nel buio.

Non voglio vedere il muro con la sua carta da parati a piccoli fiori, non voglio vedere il soffitto bianco, non voglio vedere te che, lo so, mi guardi, ma, soprattutto, non voglio vedere me, dentro.

Con i sogni caduti giù, giù per l’ imbuto a strangolo, giù fin nella pozza stagnante

giù fin nel deposito arrugginito dove vanno a finire le cose inutili e superate, quelle smarrite nei giorni di pioggia

Ho perso il fiato a correre su per le nuvole chiare,

su per il tronco ruvido

su per la collina dorata

su per la linea dell’ orizzonte lontano, lontano, lontano

E il senso era nella corsa, non nell’ arrivare

e adesso che dici

che non devo correre più

che non devo volare

che non c’ è senso in questa mia ansia d’ andare,

- accidenti a te, lo capisci, mi ammazzi -

non voglio vedere pareti fisse e vetri chiusi e la luce di questa lampada che tieni accesa qui accanto per controllarmi, lo so,

e vorresti prendermi la mano e magari stringerla

e poi convincermi che posso amarla una vita così, di calma e di parole vuote che niente hanno da spartire con l’ impossibile

- solo gesti usuali di quotidiana demenza -

ecco, allora, tu, fra me e te, sei quello fuori di testa, tu sei quello che non sa, che non capisce, che teme il tempo che passa.

Non io che vorresti legare con lacci stretti, con falsa crudele saggezza alle sponde del tuo piccolo mondo di fili di ferro e di pietra,

io sono l’ onda e l’ erba e il vento di burrasca

io sono la tempesta.

Aveva davvero creduto di farcela, a lasciare la gabbia: prima o poi.

Si era detta: “Domani.”

Si era detta: “L’ anno prossimo.”

Ci stava ancora dentro, serrata da lance rugginose saettanti fino alle nuvole, ogni attimo sempre più alte. E i domani s’ erano accumulati, gli anni erano trascorsi e lei era rinchiusa dentro al cerchio insieme a tanti altri che pure non parevano sentire il peso della limitazione, mentre i pochi, i pochissimi che stavano fuori, passavano lì accanto e neppure li vedevano.

Dentro – Fuori. Così stavano le cose.

Una mattina lo vide. Dentro. Anche lui. Nella folla del mercatino rionale.

Lui, no, impossibile. Lui doveva essere fuori, libero, un palloncino che vola, la funicella strappata di netto dal macigno che lo frenava, di un blu acceso. O forse verde. Uno dei colori che dipingono i sogni. Così.

Vecchio, ingobbito, zoppicava. Lei lo fissò incredula (è lui, no, non è lui), lui alzò lo sguardo dal banchetto di libri usati. I loro sguardi si incontrarono. Di scatto lui si girò, dandole le spalle. Si allontanò a passo strascicato. A lei parve che si lasciasse dietro una scia come fa la lumaca.

L’ incontro, se così poteva chiamarsi, la scosse. Rimase testardamente attaccata all’idea:

“ Non è lui. Non può essere lui. Mi sono sbagliata.”

Lui apparteneva al passato. Lontano: quando i sogni si destavano guizzanti nell’ aria del mattino e s’ accompagnavano ad ogni suo passo. Perché, sapete, mica è vero che i sogni si fanno solo di notte e svaporano con l’ alba. Nossignore. Ci sono dei momenti nella vita, momenti di gioventù, di forza, di speranza cocciuta, in cui i sogni ti stanno appiccicati tutto il santo giorno. E sono sogni, proprio, non pie illusioni. Con tutto il loro seguito di aspettative, di sorrisi e di “vedrai!”. E in quei momenti mica si mente a se stessi, sognando sogni così, perché i sogni pare che vivano di vita propria e non sei certo tu a metterli in piedi, e sono fatti di cose vere che aspettano solo dietro l’ angolo che tu le vada a cogliere. Ben radicati, ben definiti. Chiari come la luce.

Ma quando la vita si colora di grigio, si opacizza e tu speri un po’ meno, sempre meno, ecco, loro se la danno a gambe e una mattina ti svegli nuda dei tuoi sogni. Solo allora incominciano le illusioni, tristi travestimenti, burattini colorati che non fanno ridere e tu compri l’ abito nuovo, cambi look e ti danno dieci anni di meno di quelli che hai, sì e poi? sei sempre tu, sola, su una strada deserta. Alla fine, quando è tardi, ti accorgi delle cancellate ed allora capisci: “ Ci sono dentro.”

Onestamente alcuni si chiedevano il perché, il come c’ erano cascati lì dentro. Magari lo trovavano oppure lo inventavano come per avere una giustificazione. Altri non si davano pace e finivano per uccidersi, altri ancora dovevano venir rinchiusi in luoghi dalle pareti bianche, con luci tenui e fiale ben sistemate su tavolini di acciaio. Ma i più erano fortunati e non se ne accorgevano, scambiavano le illusioni per i sogni veri e credevano che tutto andasse per il verso giusto.

Così stavano le cose quando lei lo aveva visto al mercatino, chino su vecchi libri.

Era tornata a casa, camminando lentamente. Aveva posato la spesa, lattuga, carote e formaggio, sul tavolo di cucina, aveva appoggiato le mani sul bordo del secchiaio e aveva incominciato a piangere.

Dio, come ne era stata innamorata.

Era stato il suo sogno più bello, quello che era stato lì lì per realizzarsi. E se non era accaduto, era dipeso dal fatto che i Sogni, quelli con la s maiuscola che lui sognava, la spaventavano. Ecco, sì. Lei aveva sogni piccoli, lui grandi sogni che comportavano scelte definitive. Ne aveva avuto paura. Gli aveva detto addio anche se il cuore le faceva un gran male da come batteva forte, impazzito. Gli aveva anche chiesto scusa per non essere coraggiosa e forte come lui. Si era sentita un verme. L’ aveva lasciato seguire i suoi Sogni.

Lui l’ aveva avvertita che con sogni piccoli non sarebbe arrivata da nessuna parte: avrebbe finito per svolazzare intorno alla luce in circoli sempre più larghi, fino a rimanere, cieca, senza più luce. Infatti la luce s’ era spenta e lei, che non aveva grandi occhi luminosi a guidarla, aveva perso la strada e tutto quanto. Questo era accaduto a lei. Ma a lui? che aveva creduto potesse cavalcare i Sogni, realizzare il canto compiuto di se stesso, a lui che era accaduto? E perché?

La settimana successiva ci fu ancora il mercatino con le sue bancarelle un poco sghembe colme di verdura, di frutta, di fiori, di vesti svolazzanti nell’ aria, di vecchie riviste e di libri. Lei lo cercò fra la gente, ma non lo vide.

Solo tempo dopo ed era ormai trascorso un mese e il caldo affogava le strade e dal cemento si levavano ondate di calura tremolanti nell’ aria, eccolo: “E’ lui.” si disse.

Su una panchina in uno sputo di verde, fra alberi infiacchiti dallo smog e dalla polvere.

Si avvicinò. Proprio lui. Senza dubbio: manco l’ ombra di un dubbio.

D’ improvviso sentì un sussulto dentro: un battito sfarfallante, un attimo di confusione, un rigurgito di passato.

Dio, l’ amava ancora. E poiché l’ amava, gli si fece vicina, gli sedette accanto e, gentilmente, per non farlo fuggire, lo prese per mano, gli sorrise e non gli chiese come mai anche lui fosse finito lì, con tutti loro. Non era così importante, in ultimo.

****

Due vecchi, un lui e una lei, su una panchina in quattro metri di spazio ritagliato nel traffico, mano nella mano. Nessuno li nota. Nessuno s’ accorge che un cancello s’ è aperto, una porta scricchiolante sui cardini si è spalancata e da lì occhieggiano un filo di luce, l’ ala di una rondine, una goccia di pioggia, una bava di ghiaccio: un sogno, in ultimo, s’ è realizzato. Un piccolo sogno.